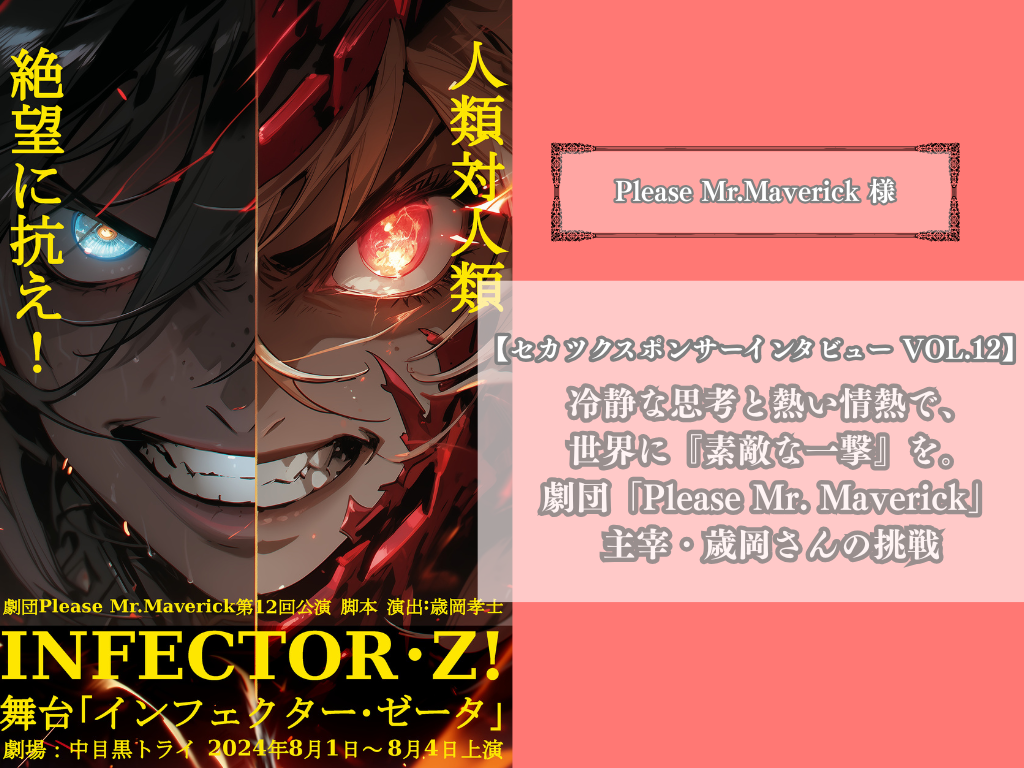

【セカツクスポンサーインタビュー 第12弾】冷静な思考と熱い情熱で、世界に『素敵な一撃』を。劇団「Please Mr. Maverick」主宰・歳岡さんの挑戦

こんにちは!採用担当の保科です。

セカツクは芸能関係者を支援する取り組みの一環として、演劇団体のスポンサー事業を行っています。

「人を楽しませ、感動させる」

そんな表現者である役者さんや劇団関係者の皆様を応援したいという思いと、「変わりたい人が、変わり続けられる会社で在る」という当社のビジョンとのシナジーから始まった取り組みです。

俳優・声優・芸人など、多くの夢追い人が自分の可能性を信じて舞台に立つ姿に、私たちは深く共感しています!

今回は、実際に演劇業界の現場で活躍している皆様が何を考え、どのような思いでセカツクと関わってくださっているのか、インタビューを行いました。

第十二弾は、俳優、脚本家、演出家としてマルチに活躍し、数々の演劇祭で受賞歴を持つ劇団「Please Mr.Maverick」主宰の歳岡孝士さんです。

歳岡さんの冷静な分析眼の奥にある演劇への熱い情熱と、変化する時代の中でクオリティを追求し続けるプロフェッショナルな姿勢について、たっぷりとお話していただきました!

ぜひ、最後までご覧ください!

▼コチラの記事もご覧ください!▼

セカツクのスポンサー事業詳細

芸能関係者支援についての代表インタビュー

―本日はよろしくお願いいたします。まず、自己紹介をお願いします

歳岡孝士です。劇団「Please Mr.Maverick」で主宰、脚本、演出、そして役者もやっています。出身は鳥取県です。

演劇の世界に入ったのは高校の演劇部からですが、本格的に始めたのは東京に出てきてからです。 新聞奨学生をしながら演劇の学校に通っていたんですが、配達中に疲労骨折をしたり、その後は殺陣の稽古で首を痛めたりと、怪我が多くて。

そういう経験もあって、自分が動きやすい環境を作ろうと30歳で劇団を立ち上げました。現在17年目に入ったところです。 最近は脚本や演出の仕事が増えてきて、どうにかこの世界で活動を続けています。

―演劇の道へ進まれた、より詳しい経緯を教えていただけますか。

もともと高校の演劇部には所属していましたが、「高校演劇というジャンルのスポーツ」のような感覚でした。なぜなら演劇の大会は1000人規模のホールでマイクも使わずに行うので、とにかく大きな声を出すことが求められ、繊細な感情表現は難しいからです。

本格的にこの世界に足を突っ込んだのは、東京に出てきてからです。当初は、声の仕事に興味があり、声優になろうと思っていました。当時はインターネットも全く普及していない時代だったので、情報はほとんど本でした。それで高校の時に声優の神谷明さんが出した「君も声優になれる」という本を読んだんです。

そこには「声優といえども、まず体を使った演技を身につけないといけない」という趣旨のことが書かれていて。そうか、じゃあまず演技の基礎を学ぼうと、演劇学校の中でも声優科ではなく演劇の基礎科を選びました。

そうしたら演劇そのものの面白さに魅了されて、どんどんのめり込んでいって、演劇が活動のメインになりました。結局FMラジオ局でラジオドラマの番組を作って出演していたので、声の仕事をする、というのも叶ったようなものですけどね。

島根の県民ミュージカル「あいと地球と競売人(1997年)」にて妖怪の首領役を演じた歳岡さん

―そこからご自身の劇団「Please Mr.Maverick」を旗揚げしたきっかけはなんだったのでしょうか。

そうですね。劇団の旗揚げには二つの理由がありました。

ある舞台に出演していた時、殺陣の稽古中に首を痛めてしまったんです。昔の小劇場は特に体育会系で年功序列の風潮が強く、舞台の設営や撤収といった力仕事は若手の役割でした。

でも首の怪我は外からは見えにくいじゃないですか、なので事情を知らない人からは「サボっている」ように見えてしまうので、すごく参加しづらくて。30歳の時に自分で劇団を立ち上げることを決意しました。

もう一つの理由は、当時フジテレビで放送されていたドラマの『白い巨塔』です。このドラマがあまりにも面白くて、自分でも台本を書いてみたくなったんです。その時書いたのが、とあるアイドルグループを選挙に出馬させる、という話でした。

これが意外と出来がよくて、上演したくなっちゃったんですよね。ちょうど政権交代の選挙の時期に当たっていて、ぜひやりたいと。その思いも、劇団旗揚げの強い後押しになりました。

―劇団のコンセプトや作風について教えてください。

劇団のキャッチコピーは「世界に素敵な一撃を」です。日常に潜む大きな罠や気づきなどを提供する作品作りをしています。

例えば、旗揚げ公演の選挙の話もそうですし、勇者と魔王の対決で本当はどっちが正しいのかをやったり、機会音痴のお父さんがハイスペックなスマホにのめり込む話をやったり、社会問題や時事的なテーマを、SFも織り交ぜて漫画チックなコメディとして描くことが多いですね。

なぜコメディにするかというと、そういったテーマを正面から真面目に描いても、なかなか興味を持ってもらえないからです。あくまでエンタメとして笑って楽しめることを大前提に、その中に「正義とは何か」といった問いを忍ばせる。そういうスタイルを心がけています。

ただ、外部から依頼された作品の場合、賛否両論あるような要素は入れず、よりエンタメに振り切るなど、バランスを考えながら作っています。

賛否が分かれるような攻めたテーマは、基本的に自分の劇団でやることにしています。完全にエンタメの方が評判はいいことはわかっているんですけどね。やはり言いたいことがあるから脚本を書いている部分はあります。

―ご自身で脚本を書かれるようになったのは、なぜですか?

要因はいろいろありますが、一番大事なことは、自分が面白いと思えるものをやりたかったからです。

小劇場では、まだ台本ができていない段階で出演依頼を受けることも少なくありません。 そうなると、自分がその作品を心から面白いと思えるかどうかわからないまま、お客様にチケットを売らなければならない。中には大手を振ってお勧めするのが難しい作品もある。

だけども、自分で書いて、演出して、出演するなら、作品のクオリティに関する責任はすべて自分一人にあります。 面白くないと言われたら、自分の力不足。恐ろしさもありますが、絶対に面白いものを出していくという覚悟が、創作の大きな原動力になっています。

―多くの演劇祭で輝かしい成績を収められていますが、特に印象に残っている受賞はありますか?

どれも印象深いですが、強いて挙げるなら、一人で劇団を再始動して初めて挑んだ「ルナティック演劇祭」での優勝ですね。

オーディションをしてもほとんど素人に近い役者しか集まらず、演劇祭参加団体には、小劇場でけっこう有名な劇団がいたので、どうなることかと思いました。

それでも勝てたのは大きな自信になりました。決勝の結果は、本当にギリギリでの勝利。審査員の一人がどちらに投票するかで勝敗が決まるという大接戦で、幸運にも僕らの作品に票を入れてくれたおかげで優勝することができました。

それは後で知ったので、当時は「うちが勝つな」と呑気に考えていたんですけどね。演劇祭の最初の優勝は劇団の重要なターニングポイントだったので、あそこで負けていたら……と、今思うとちょっと怖いですね(笑)

―最近では、2024年の中目黒演劇祭でも優勝されていますね。

はい。あの時はなによりも劇場でのトラブル対応が大変で(笑)。 会場がイベントスペースで、劇場の電気回路を誰も把握しておらず、舞台効果で白い煙を出す「ジェットフォグ」を使おうとしたら電力が足りないという事態に陥りました。

会場の電気回路を調べあげて、最終的には開演中は楽屋のエアコンを一番弱い設定にして、真夏日で猛烈に暑い日だったのですが、なんとかかんとか電力を確保して本番を乗り切りました。ヒーロースーツとか怪人のスーツがめちゃくちゃ暑いので、役者にとってはまさに地獄だったと思います。

また、ヒーロースーツはその公演では初めて使ったのですが、これも大変でしたね。先方の都合でスーツがぎりぎりに完成したこともあり、スーツ着用状態での殺陣は普段より難しく、主役の俳優がゲネプロ(最終通し稽古)の段階で足の指を怪我をしてしまったんです。

心配して「病院に行きなよ」と言ったんですが、彼は「骨が折れていると分かったら、ただテンションが下がるだけだから絶対に行かない。折れてようが、折れてなかろうが、俺は絶対に最後までやるんで」と言い張って。

彼の演劇魂には感服しました。ついに最後まで見事に演じきって、 審査員の方からも「大会の全作品を通して一番良かった」という手放しの賛辞をいただいたので、主役をはじめ、頑張ってくれた役者陣には本当に感謝しています。

2024年中目黒演劇祭の一幕

―インタビュー中、「だいたい勝つなと思って臨んでいる」というお言葉がありましたが、その自信はどこから来るのでしょうか。

そもそも演劇に優劣をつけるのは難しいことは承知していますが、情熱のある仲間が作品をつきつめる手伝いをしてくれることが大きいですね。

また、これまで必死にやってきた蓄積で、面白いものが作れる自信と、見る人がどの部分を評価するかが大体つかめる、ということなんだと思います。

一応、審査員の好みとかはちょっとは調べたりします(笑)

―演出家として、今の時代ならではの苦労はありますか?

現場では、宝塚出身の人、劇団四季出身の人、2.5次元舞台で活躍する人、声優やMC・ナレーションが本業の人など、本当に多種多様なバックグラウンドを持つ演者が集まります。 それぞれが培ってきた感覚や常識が違うので、「どう伝えれば響くのか」という点は常に悩みますね。

そして一番の苦労は、やはりクオリティの維持です。はっきり言うと、今の時代、本当に芝居が上手な人は減ってきていると感じます。なぜなら昔のように「何やってんだ!」と怒鳴るような厳しい指導は、今では「パワハラ」と捉えられてしまうので、俳優のモチベーションが低い場合でも、頑張りを強制できないからです。

そのため、普段から能力を高める努力をする人が少なく、舞台稽古がワークショップのようになってしまうこともあります。

稽古をただの練習と甘くとらえて、セリフを覚えたり、動きの段取りを確認したり、本来は家でやってくるべき準備をしてこない人も多い。それを稽古場でやり始めると、皆が集まっている貴重な時間がどんどん削られてしまう。

昔なら「ちゃんとやってこいよ」と一喝すれば済むんですが、「それは家でやってきてね、なぜなら〜」と、丁寧に理由を説明しながら伝えることになる。そうするとまた余計な時間がかかってしまうんです。

また、コロナ以降、原材料費や人件費の高騰で舞台のチケット代は上がっていますが、コロナの影響で稽古日数は少ないまま、という団体が多い。値段は高いのに、役者の演技が上手くなったわけでもなく、稽古日数も少ないので鍛えることもできず、非常に苦労します。

このままでは、わざわざ劇場に足を運んでお金を払って観るほど価値のある、パワーのある演劇がどんどん失われてしまうのではないか、という強い危機感があります。

時代に合わせて指導法をアップデートしつつも、プロとしてのクオリティは決して下げない。そのための最適な方法を、常に模索し続けています。

演出家として、クォリティの高い舞台を作るために模索する歳岡さん

―脚本家としてのご自身を、どう分析されますか?

最初、脚本を書くことに関しては、特別に自分が優れているという感覚はありませんでした。「方法論さえわかれば誰でも書けるよ」と思っていました。しかし、それがどうやら他の人には意外とできない特殊技術なのかもしれない、と気づいたのはここ数年のことです。

以前、演出だけを担当した舞台で、脚本の出来があまりよくないことがあって、脚本家の方に何度も修正をお願いしたことがありました。

「この構造だと面白くならないので、こっちの方向性で違うアイデアをください」と、細かく分析して、赤ペン先生のように理由を書き込んで説明するのですが、戻ってくる脚本は30%も改善されていないことも 。

結局、本番に間に合わないので、プロデューサー判断でほとんど自分で書き直しました。「これはもう僕の本じゃない」と脚本家は言っていて、それは申し訳ないと思いましたが……出来がいまいちだと、俳優もモチベーションが上がらないし、お客さんもつらいので、とにかく必死でした。

―現在は劇団員はいないそうですが、どのようにチームを築いているのでしょうか?

劇団の仕事はほとんど一人でやっています。出演者に関しては、劇団員という形はとっていません。しかし、舞台を観に行って「この人に出てもらいたい」と声をかけた人や、他の団体に客演した際などに出会った、信頼できる俳優仲間がいつも力を貸してくれます。

「あいつらがいてくれるから、クオリティは保てる」という絶対的な信頼を置いている仲間です。

芝居の稽古って、特に初期段階では、どこまで本気を出していいか、お互いに探り合ってしまう「お見合い」のような時間が生まれがちです。 でも、いつも一緒にやっている仲間たちは、台詞が体に入ったら、いきなり全力でぶつかってきてくれる。

その本気が周りにも伝播して、稽古場全体の空気を一気に引き上げてくれるんです。 この「本気の伝播」を起こせる役者は本当に貴重で、彼らの存在が今のPlease Mr.Maverickを支えてくれています。

中には、芝居は特別上手いわけではないけれど、持ち前のキャラクターで場の雰囲気を和ませてくれる、ムードメーカー的な存在もいて、そういう仲間にも助けられていますね。

稽古中の様子

―集団をまとめる上で、人間関係において一番気を付けていることは何ですか?

役者というのは、演技といっても自分の見せたくない部分をさらけ出すことになるので、基本的にナイーブな仕事です。

ですから、何かを指摘する時の「言い方」には、昔以上に気を遣うようになりました。ただ、気を遣ってばかりでは作品の質は上がらないので、バランスをとるのが難しいところです。

そのほかに重視しているのは「平等性」です。例えばあの人には強く言うけど、この人には言わない、というように「あの演出は人を見て物を言う」と思われた瞬間に、信頼関係は崩れてしまいます。

誰に対しても、言うべきことは平等に言う。演劇に絶対的な正解はないからこそ、他の役者への指摘が的確であれば、「自分に言われていることも、きっと正しいのだろう」と、素直に受け入れてもらいやすくなるんです。

その信頼を築くことが、演出家として重要な仕事の一つだと考えています。

―弊社のような企業がスポンサーに付くことで、劇団にとってどんな影響がありますか?

演劇って、そもそも儲かるものじゃないんです。それをちゃんと継続していくとなると、やっぱり個人の情熱だけじゃどうにもならない部分が出てくる。だからこそ、行政や企業のバックアップが本当に大事なんです。

実際、稽古時間も長いし、裏方にもたくさん人が関わる。でも、そういう人たち全員に最低賃金を払おうと思ったら、もう全然お金が足りないんですよ。

それでも、舞台をつくる人たちは「好きだから」という理由でやっている。それは素晴らしいことだけど、ずっとそのままじゃ、みんなが続けられなくなる。

だからこそ、スポンサーがついてくれることには本当に意味があると思っています。スポンサーがいることで、もっと多くの人に観てもらうことを意識するようになるし、いい作品を届けようという責任感も生まれる。

そうやって少しずつでもお金が回っていけば、役者たちもバイトを減らして、やがては演劇一本でやっていけるかもしれない。それって、すごく大きなことだと思うんです。

僕自身、そういう部分を少し軽視していたところがあって、ここ数年ようやく本気で向き合い始めました。

だから今は、ちゃんと企業の方にも演劇の価値を伝えて、一緒に盛り上げていけるような関係を築いていきたいと思っています。

最終的には、出演者たちにもちゃんとお金が還元されるような仕組みをつくりたい。演劇を“続けられる文化”にしていくために、これは欠かせないことだと強く感じています。

―弊社のように、芸能活動に理解のあるシフトで働ける企業の存在をどう思われますか?

それはもう、単純に「めちゃくちゃありがたい」です!

僕らが若い頃は、公演が決まったらアルバイトを辞めるしかありませんでした。そして公演が終わったらまた一から仕事を探す、ということの繰り返し。

芸能の仕事は、急にオーディションが入ったり、前日にスケジュールが決まったり、逆にキャンセルになったりするのが日常茶飯事なので、固定シフトの仕事との両立は本当に難しいんです。

前日の23時までシフト変更が可能、といった柔軟な対応をしてくださる企業の存在は、夢を追う役者たちにとって、まさに生命線だと思います。

―今後の予定や展望についてお聞かせください。

ありがたいことに、体がいくつあっても足りないくらい忙しくしています。今は、9月と11月に朗読劇の仕事、それからラジオドラマや舞台の脚本執筆、そして故郷・鳥取での市民ミュージカルの立ち上げ準備などが同時並行で進んでいます。

ですので、自身の劇団公演は来年になるかと思いますが、また演劇祭に出て優勝するのもありかなと思っています(笑)

そして最終的な目標は、この劇団をきちんと収益の上がる「営利団体」として成立させ、所属する役者たちに給料を支払えるようにすることです。今はまだほとんど一人で運営しているような状態ですが、事業を回していける体制を整え、皆が演劇で食べていける未来を作っていきたいところです。

次回公演の朗読劇のチラシ(仮)

―最後に、この記事を読んでいる皆さんにメッセージをお願いします。

近年、AIは脚本執筆から楽曲制作まで、幅広い分野で創造的な作業を担うようになりました。しかし、AIが生み出したものを最終的にどう評価し、どのような形で世に送り出すかを決定するのは人間です。

その人の判断力やセンス、そして深く考える力がなければ、AIという強力な道具も真価を発揮することはできません。どんなに時代が変わっても、自分の頭で考え、判断し、選択する力は、永遠に必要だと思います。

この力は演劇で優れた作品を創造することはもちろん、自分自身の人生をより豊かに生きるためにも欠かせません。人生とは、まさに決断の連続なのですから。

どうか、考えることを決してやめないでください。心からそう願っています。

「考えることをやめない」という言葉には、自らの手で未来を切り拓いてきた者の、確かな重みがありました。

その緻密な戦略と熱い情熱で、Mr.Maverickが次にどんな「素敵な一撃」を世界に放つのか。セカツクとしても、心から応援していきます!

PleaseMr.Maverickさんの最新情報はこちらから!

◎X (旧Twitter)

劇団Please Mr.Maverick (@pmmaverick) / X

◎公式ホームページ

芸能活動と並行してアルバイト・正社員として働きながら東京で夢を追う方々、そして「転職してでも夢を諦めたくない」という方の力になれるよう、セカツクは今後もシフト自由など柔軟な働き方を含めた多様な仕事の形を支援していきます。