【劇団スポンサーインタビュー第2弾】元・博報堂、現・俳優養成所代表・梶原 涼晴さんが語る、演劇への情熱と未来への灯火

こんにちは!採用担当の保科です。

セカツクは芸能関係者を支援する取り組みの一環として、演劇団体のスポンサー事業を行っています。

「人を楽しませ、感動させる」

そんな表現者である役者さんや劇団関係者の皆様を応援したいという思いと、「変わりたい人が、変わり続けられる会社で在る」という当社のビジョンとのシナジーから始まった取り組みです。

俳優・声優・芸人など、多くの夢追い人が自分の可能性を信じて舞台に立つ姿に、私たちは深く共感しています。

今回は、実際に演劇業界の現場で活躍している皆様が何を考え、どのような思いでセカツクと関わってくださっているのかインタビューを行いました。

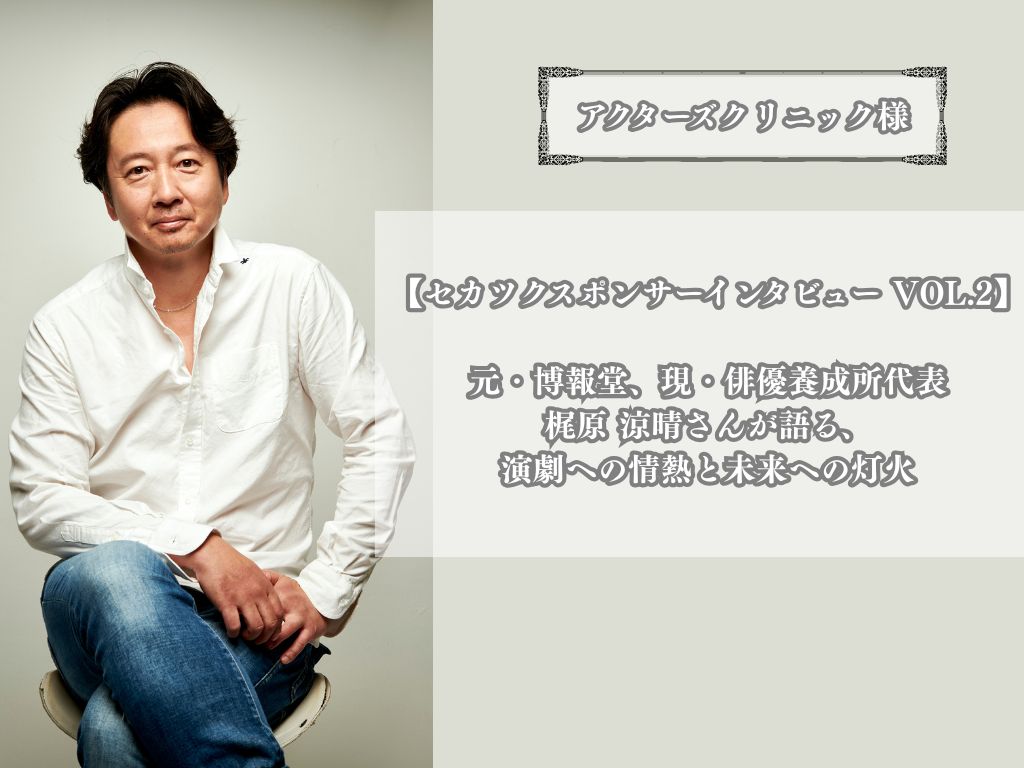

第二弾は、多くの有名俳優を輩出している「アクターズクリニック」の代表、梶原 涼晴(かじわら りょうせい)さん。

梶原さんは日本を代表する広告代理店・博報堂で広告プロデューサーとして活躍した後、以前から憧れていた演劇の世界に飛び込んだそうです。

そんな梶原さんの、演劇に対する情熱やその源についてお話していただきました!

ぜひ、最後までご覧ください!

▼コチラの記事もご覧ください!▼

セカツクのスポンサー事業詳細

芸能関係者支援についての代表インタビュー

―梶原さんのご経歴と現在どのような活動をされているか教えてください。

アクターズクリニックは、僕の恩師である塩屋俊監督が1994年に設立した俳優養成所です。

塩屋監督がご逝去された後、2013年に私がその俳優養成事業を継承しました。

当養成所は、マーロン・ブランドやロバート・デ・ニーロも学んだ米国演技学校の殿堂「ステラ・アドラー・スタジオ」と、日本国内で唯一の業務提携を結んでおり、現在も、ステラ・アドラー・テクニックをはじめとした演技手法を用いた俳優養成に取り組んでいます。

同時に、アクターズクリニックの卒業生などを中心とした劇団「グループシアター」も主宰しております。

梶原さん(真ん中)とグループシアターのメンバーの皆様

僕が演劇の世界に進む以前は、広告代理店の博報堂に勤務していました。

芸能界への憧れを抱いたきっかけは、中学生の時です。友人が冗談半分で僕を大手芸能事務所のオーディションに応募し、なんと一次審査に合格したことでした。

ただの一次通過にも関わらず、当時の僕は有頂天になり、「アイドルになる!」と母に宣言。母は「いつまで?」と尋ねました。僕が「え?一生」と答えると、母は「せめて大学までは行ってください」とひとこと。

このやりとりをしていたとき、ちょうどテレビでローラースケートを履いたアイドルグループがたくさんのスポットライトに照らされながらかっこよく踊っていたのを覚えています。 憧れに似た未練のような感覚を抱えつつも、当時は息子の将来を真剣に心配する母の言葉に素直に納得し、高校へ進学。気づけばアイドルへの夢はすっかり忘れ、学生生活を謳歌していました。

ところが高校生のある日、母がモデル事務所のオーディション告知の新聞切り抜きを見せてきました。一度は息子の夢を諦めさせたことに、母なりに思うところがあったのでしょう。これを機に、未知だったモデルの世界へ。

モデルや演技の仕事をする中で様々な出会いに恵まれましたが、特に元日活助監督の加島春海氏、元東映監督の加島昭麿氏との出会いを機に、演技の魅力に深く引き込まれていきました。

それでも母の「大学までは」という言葉が導いたのか、大学へは進学。卒業を控え、いよいよ就職活動という現実に直面した時、僕は再び大きな決断を迫られます。最大の支援者であり、同時に最も手強い存在でもあった母に「東京で俳優を目指す」と告げたのです。母は大変驚き、親戚一同からも猛反対を受けました。

流石に「これまで経済的に支えてもらったのに、卒業と同時に身勝手な道を選ぶのは申し訳ない」と考え直し、急遽就職活動を開始。「まずは就職して自立し、その上で改めて自分の道を考えよう」と数社受けたところ、間違って博報堂から内定をもらってしまって(笑)

博報堂に入社できたことは、僕の人生で一番のラッキーだったかもしれません。

―なかなか間違って入れる会社ではないと思いますが(笑)。

でもきっと何かの間違いです(笑)。

博報堂では本当に色々なことを学ばせていただき、感謝しています。ただ、心の奥底では「このままここで自分の旅を終わらせていいんだろうか」というやりきれない思いが日々募っていました。

入社2年目にさしかかった頃に、キャスティング局(広告の俳優やモデルなどの配役を決める部署 )でお世話になっていた方から「アクターズクリニックに行ってみたら?しっかり演技を学べる学校だって評判だから」と勧められたんです。それが塩屋さんとの出会いでした。

会社員をしながら、二足のわらじでアクターズクリニックに通い始めました。当時、桐谷健太くんとかも一緒に学んでいましたね。

―アクターズクリニックに通い始めてからも、博報堂でのお仕事は続けられていたのですね。

そうなんです。でも、入社して3年ぐらい経つと、仕事が楽しくて仕方ない一方で、どこかで踏ん切りをつけて芝居に専念したい、という気持ちもどんどん膨らんで。

当時、僕は新卒入社からトヨタ自動車さんを担当させていただいていて、CMとか新聞・雑誌広告とか、色々作らせてもらっていました。

当時の博報堂には「第二配属」というシステムがあって、4年間の勤務を経て担当企業が変わっていたんです。僕はこの第二配属のタイミングで会社を退職して、本格的に演劇の道に進もうと徐々に考え始めていました。

第二配属で次の担当クライアントが決まり、このタイミングで博報堂を卒業して次の人生を……と決断しかけていたんですが、新しい配属先の部長だった坂上さんが、すごく素敵な方で。

もう僕は退職する気満々だったので、担当が変わった後は、正直な話、仕事には全く身が入ってなかった。

そして遂に、配属から半年ほど経ったある日のことです。上司の坂上さんとお昼ご飯をご一緒した際、「僕、辞めようと思います」と意を決して切り出しました。

すると坂上さんは、「辞めた後、どうするの?」と。

僕が「俳優をやります」と答えた途端、坂上さんは飛び上がらんばかりに喜んでくれたんです。

「梶原くんは、人事の話だとすごく仕事ができるって聞いてたのに、実際に会ってみたら何か心ここにあらずというか… どうしたんだろうと思ってたんだよ。そういうことだったんだね! とにかく理由がわかってよかった、本当に!そうか、そうか、夢があったんだね!」

そして、こうも言ってくれました。

「俳優の堤真一って知ってる? 売れない時代、キャベツに塩をかけて食べながら耐えに耐えて、今はあんなにビッグになったって記事で読んでね。俺さ、それ以来、大ファンなんだよ。梶原くんも、堤真一みたいな息の長い役者になってほしいな。応援するよ、ずうっと!」

坂上さんのその言葉を聞いて、僕はとめどなく涙が溢れ、ずっと号泣していたのをよく覚えています。「なんで僕は、こんな素敵な人の元から離れようとしているんだろう…」と、嬉しいような、寂しいような、複雑な気持ちでした。

それでも、いよいよ次の人生へ踏み出す勇気を出し、改めて退職届を提出しました。

ところが、その1週間後、坂上さんが心不全で急逝されたのです。

あまりに突然の出来事に、チームの全員が何日も仕事が手につかない状態でした。

「坂上さんが遺された穴は、残った自分たちが埋めなければ」

そう決意し、チーム一丸となって、必死に立て直しに取り組みました。

そうこうしているうちに、あっという間に5年の月日が流れていました…。

その間、担当させていただいたロッテさんでは、キシリトールガムの「むし歯のない社会へ。」キャンペーンや、今や夏の定番となった「クーリッシュ」のローンチで「飲むアイス」というキャッチコピー開発に携わるなど、心の中では悶々としつつも、我武者羅に働いていたように思います。

そんなわけで結局、最初のトヨタ担当が4年、坂上さんの穴を埋めるために奮闘したロッテ担当が5年。つまり、辞めるタイミングを完全に逸し続けていたわけです(笑)。

その後、また異動があり、今度は三菱自動車さんのブランド再構築を1年半ほど担当。「クルマづくりの原点へ。」という企業スローガンの開発や、新型車の発売キャンペーンなどに携わらせていただきました。もちろん仕事は相変わらず全力で取り組んでいましたが、「このタイミングを逃したら、もう辞める機会はないかもしれない」と感じ、入社から10年目にして、ようやく博報堂を退職する決断に至りました。

退職後は、中途半端は嫌だったので、ニューヨークへ渡ることにしたんです。言葉のコンプレックスもあったし、どうせなら演技を本場で学びたかったので。ニューヨークでは、アメリカの著名な演技指導者であるステラ・アドラーが創設した「ステラ・アドラー・スタジオ」に入学しました。

当時僕の面接をしてくれたのが、ステラ・アドラーさんのお孫さんであり、現代表の、トム・オッペンハイムさん。オーディションでは、モノローグ(一人芝居)を2つやるのが課題でした。シェイクスピアなどのクラシック作品から1分程度、そして現代劇のコンテンポラリー作品から1分程度。渡米前から何ヶ月もかけて必死で題材を選んで、自分なりに練習して臨みました。

出来栄えは、今思い出しても、ひどかったですね。僕が面接官だったら間違いなく落としてる(笑)でも、終わった直後に、面接官だったトムがすぐに僕のところに歩み寄ってきて、握手を求めてくれたんです。そして笑顔で、「9月に会いましょう」って。

博報堂の時もそうでしたけど、これも信じられませんでしたね。そう思うと僕の人生は既に奇跡の連続です。

梶原さんとステラ・アドラー・スタジオ現代表のトム・オッペンハイムさん

ここでの経験は、僕の人生観を大きく変えました。ステラ・アドラーは「俳優としての成長は、人間としての成長と同義である」「日常はあなたの魂を粉々に打ち砕きます。そしてそれを蘇らせてくれるのは他でもない芸術なのです」といった言葉を残しています。まさにその通りだと。

ただ、ニューヨークでの生活は厳しかった。ヘルニアが悪化して動けなくなり、当時学生ビザしか持っていなかったので十分に働くこともできず、あれよあれよという間に資金も尽きて…3年ほどで日本に戻ることになりました。

帰国後、再び塩屋さんと一緒に活動を始め、東日本大震災の後には、塩屋さんのプロデュース、僕の演出で、犠牲者の追悼と被災地の復興をテーマにした舞台「HIKOBAE」を制作・上演しました。鈴木亮平くんや趣里ちゃんも出演してくれて、国連本部やニューヨークでも公演を行いました。

しかし、その翌年、塩屋さんが公演先の仙台で急逝されてしまって。坂上さんの時もそうでしたけど、この時も、「塩屋さんの遺志を繋がないと」と痛いほど感じたのを覚えています。

塩屋さんは生前から常々、「カジ、一緒に芸能界をぶっ壊すぞ」と豪語していました。今思えばこの発言も相当危なかったなと思います(笑)。

塩屋さんの願いは、若い世代の情熱と実力がまっとうに評価される社会をつくりたい、といったものでした。こうして塩屋さんの遺志を胸に、アクターズクリニックを引き継ぐ形になったんです。

―グループシアターさんとして活動していく上で、何か重要な、印象的な出来事やターニングポイントはありましたか?

東日本大震災が一番大きかったですね。震災を機に制作した舞台「HIKOBAE」もそうですが、それと並行して、「RADIO 311」というオリジナル作品の脚本を描いて、震災直後に、グループシアターの前身である「Kamakaji Lab」という団体で、まずは小さな劇場で上演しました。そして、震災から5年という節目の2016年3月、東京芸術劇場のシアターイーストで上演し、朝日新聞さんなどのメディアにも大きく取り上げていただきました。

「RADIO 311」の上演は、劇団にとって一つの大きな実績になったと感じています。劇団として何を目指していくのか、その「色」や「向かう先」を、実体として示すことができたのではないかと考えています。来場してくださった方々が、観劇後に劇場のドアを開けて日常に戻っていった時に、その人たちの心や生活に何かしら良い影響を与えられるような、そういう活動をしていきたいと強く思うようになったんです。

これは元々、ステラ・アドラー・スタジオで叩き込まれた理念でもあります。演劇の背負っている使命はものすごく大きいんだと。単なる商業娯楽として片付けるものでは決してない。その思いが、震災と「RADIO311」を通して、僕の中でより明確になりました。

もちろん、経済的な成功も大事です。でも、それ以上に大事なことがあるんじゃないか。例えば政治の世界もそうですよね。

本来は国や社会を良くしていくための尊い仕事のはずなのに、今の日本では、利権やお金儲けのイメージがつきまとうことがしばしば。世界的に見れば、政治家というのは得るものよりも、犠牲にするものの方が多いはずなんじゃないの?と疑問に思って。

もしかしたら、本来の演劇も、それぐらいの使命感を持っている人たちがたくさんいるはずなのに、環境がそうさせてくれない、あるいは社会の風潮がそれを許さない。

コロナ禍で「不要不急」のレッテルを貼られたこともありました。演劇への風当たりは決して弱くない。でも、きっと多くの演劇人が、心の奥底では燻っているんじゃないかと思うんです。

商業娯楽や収益事業という側面だけではなくて、もっと大きな、目指すべきこと、達成すべきことがあるはずなんじゃないかと。

それが「芸術は世界を変える(Art Can Change The World)」という言葉です。壮大な話ではありますが、僕たちは芸術、演劇を通して、世の中を少しでも良い方向に変えていきたい。

「RADIO 311」の上演は、そうした劇団としての姿勢を改めて確認し、その後の作品作りにも繋がっていく、大きなターニングポイントになりました。それ以降も、社会的な課題や問題意識を根底に持ったオリジナルの作品を多く手がけています。

―今回、セカツクからの協賛を受けることに決めた理由を教えてください

逆に、なぜグループシアターに協賛しようと思っていただけたのか、その理由の方が謎です。大きな劇団ではないので(笑)。

失礼ながら、今回ご連絡をいただいた時に、セカツクさんがどんな会社なのか、どんな方が関わっているのか、調べさせていただいたんです。元々、俳優さんであったり、映画や演劇関係の方々が多くいらっしゃる会社だと知って、「演劇界の痛みを、少なからず感じている人たちなんだろうな」と。

単なる支援というだけではなく、別の角度からお互いにとって「win-win」になる形で、セカツクさんも繁栄していけるような、そういう構造を目指していらっしゃるんじゃないか、という風に思えたんです。そこに対して、僕もすごく腹落ちしたというか。

金額的な面に関しても、過剰に大きな金額で「なんでそんなにやってくれるの?」とこちらが恐縮してしまったり、重荷に感じてしまうような規模感ではなかった。そのバランス感覚も絶妙でした。僕自身、博報堂に10年在籍していたにも関わらず、協賛企業を募るという取り組みを積極的にやってこれなかったという申し訳なさも、一緒にやっている仲間たちに対しては常々感じていました。

そういう我々の事情も踏まえつつ、今まで僕が認識していた協賛のあり方とはちょっと違う新しい取り組みをされているということを勉強させていただいて、今回のご縁に繋がったように思っています。

―役者を続けるか、就職するかで悩んでいる若者も多いですよね。梶原さんのようなある意味特殊なキャリアをお持ちの方から見て、どう思われますか?

今のこの厳しい時代環境にいながら、それでも安定や保証を求めたいと思うなら、「役者はやめなさい」って言いますね。

もし安定した仕事が用意されているなら、そっちをやりなさいと。芸術の世界、特に演劇で食べていくことは、どんどん難しくなっていますから。

つまり、俳優を志して会社まで辞めたのに、結局は日々のアルバイトに忙殺されてしまって、「一体、自分は何を目指していたんだっけ?」と、本来の目的を見失うような結末になってほしくない、と僕は強く思うんです。

かといって、もし俳優という仕事に「お金を稼ぐこと」だけを求めてしまうと、演劇が本来担っているはずの使命感のようなものまで見失われ、非常に空虚なものになってしまいます。これは僕個人の意見であると同時に、ステラ・アドラーが大切にしていた理念にも通じることです。

実際、多くの俳優たちが、必死に努力し、精神をすり減らし、必死で現場にしがみついて、結果として大きなお金や成功を手に入れたとしても、ある日ふと立ち止まった時に、「あれ、自分は一体何をやっているんだろう? この虚しさは何だ? 何かにずっと追い立てられているような、この感覚は何なんだ?」と自問自答してしまう姿を、僕はこれまで何度も見てきました。

会社員としての立場を捨てて、俳優としての人生を選びたいという、当時の僕のような子がいるとしたら、今お世話になっている会社に、どこまでも、限界まで、迷惑をかけ続けなさいと言うと思います。

周りの同僚から、上司から、関係者から、ぞんざいに扱われて、心から嫌われて、憎まれたとしても、その後ろめたさをすべて背負いながらでも俳優を続けられるなら、その思いは本物。

「かっこつけて会社辞めて俳優やります」は、違う。詭弁であり、自己満でもあります。これ、僕の兄の教えなんです。僕自身は、兄の教えに反して博報堂を辞めちゃったんですけど(笑)

僕が博報堂を辞めた当時と比べても、今はもっと二極化が進んでいて、ピュアな状態で俳優を志すことが、昔よりもどんどん難しくなっていると感じています。

であればなおさら、お給料を出してくれる会社があるなら、何と言われようとしがみついて、迷惑をかけ続けてでも、好きなことをやり抜くだけのバイタリティとメンタルと、その図々しさを持つべきです。

そして、いつかちゃんと迷惑をかけたひとりひとりに「ごめんなさい」をすればいい。支えてくれたひとりひとりに「ありがとう」を伝えればいい。そんなことが許される会社であることが前提の話ですが。

セカツクさんのように、演劇とうまくバランスを取ってやっていけるような理解のある会社は当然ながら少ない。もしセカツクさんのような会社がいっぱい出てきたら、それはすごく素敵だなと思います。

舞台に立つ梶原さん

―梶原さんの今後の夢や目標をお聞かせください。

もう51歳なので、個人的な野望というよりは、後に続く世代のために何ができるか、何を残せるか、ですかね。

アクターズクリニックやグループシアターに関わってくれている若い才能たちが、もっと胸を張って活動できるような、そして彼らが心から幸せだと感じられるような環境を作っていきたい。それが今の僕の唯一で最大の目標です。

物理的な場所かもしれないし、精神的な繋がりかもしれない。形はまだ模索中ですが、彼らが安心して表現に打ち込める土壌を、自身の経験と人脈を活かして築き上げたい。

演劇の力で、少しでも多くの人を元気に、そして幸せにできたら、それ以上の喜びはありません。

―最後に、同じ夢を追いかける演劇関係者に向けてメッセージをお願いします。

仕事柄、付き合いで色々なお芝居を観に行くことが多いのですが、はっきり言うと、「つまんない」って思うことも多いんです(笑)。

結局、僕自身が作り手だから、自分がやってるもの以外はつまんなく感じちゃうんですよね。すごくわがままなんですけど。

よく劇場を出た後で「つまんなかったな」って思いながら歩きつつも、とても反省するんです。

だって、たくさんの人間が集まって、限られた時間と空間を共有して、何か一つのものに向かっていく。同じ方向を向いて、同じ空気を吸いながら何かを共有するっていう取り組みをしている時点で、それは、今のこの時代では、かけがえのない「宝物」だから。

これは僕自身にも常日頃から言い聞かせていることでもあるんですけど、人が何かをゼロから「創る」ということは、評価が賛否両論に分かれたとしても、絶対に素晴らしいんです。

だから、探り探りであったとしても、誰かの前で何か新しいことにチャレンジできている時点で、それを行っている皆さんは素晴らしいんだと思います。

当事者の方々は、時々でいいから、自分自身にそう言い聞かせながら、自己満足で作品を創りあげていって欲しい。その取り組み自体は、誰が何と言おうと「素敵」ですから。

まるで映画のような半生でしたね!

一般社会と演劇業界どちらも経験している梶原さんだからこそ、これほど情熱を持って演劇の未来を考えられるのだと感じました。

芸能活動と並行してアルバイトや正社員として働きながら夢を追う方々、そして「転職してでも夢を諦めたくない」という方の力になれるよう、セカツクは今後も多様な仕事の形を支援していきます。